ANALISI E CONTROLLI: LA QUALITÀ DELL’ACQUA

I controlli sulla qualità dell’acqua svolti dai laboratori di Romagna Acque si basano su un’accurata scelta dei punti di controllo e delle frequenze di prelievo e mirano a verificare che l’acqua captata, trattata ed erogata dagli acquedotti non contenga sostanze o microrganismi pericolosi per la salute umana.

Tutta l’acqua distribuita viene approfonditamente controllata per garantirne la conformità ai rigorosi requisiti imposti dalla normativa nazionale attualmente in vigore, il D.M. 16 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del D. Lgs. 31/2001, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il Servizio Controllo Qualità dell’Acqua è suddiviso nelle due sedi situate presso gli impianti di potabilizzazione di Capaccio (Santa Sofia) e Bassette (Ravenna).

Entrambe le sedi sono dotate di una vasta e moderna gamma di strumenti e programmi per la gestione dell’attività analitica. È qui che si svolge, principalmente, il controllo, sia dal punto di vista chimico-fisico sia microbiologico, della filiera di trattamento del processo di potabilizzazione e distribuzione in rete dell’acqua potabilizzata

I circuiti interlaboratorio sono uno strumento indispensabile per la valutazione esterna dell’affidabilità dei risultati analitici e per il miglioramento costante delle prestazioni di un laboratorio analisi. La partecipazione a programmi collaborativi, dove è prevista una riunione di discussione tecnica fra i partecipanti, consente infatti la valutazione delle prestazioni e agevola l’individuazione e la risoluzione di eventuali problemi di tipo analitico, oltre che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

Per questo motivo il Servizio Controllo Qualità dell’Acqua di Romagna Acque ha promosso fin dal 2005 circuiti di interconfronto4, dapprima con Hera S.p.A. e successivamente coinvolgendo anche ARPA, finalizzati all’allineamento sul piano tecnico analitico dei vari laboratori, avendo tutti come unico obiettivo la qualità dell’acqua all’utente finale.

A seguito della riorganizzazione aziendale avvenuta nel 2014, il ruolo del laboratorio in seno all’azienda è stato completamente rivisto: pur mantenendo l’importante funzione di controllo analitico a supporto degli impianti di trattamento e a conferma della qualità dell’acqua distribuita, ha assunto una maggiore indipendenza, a garanzia dell’imparzialità che una struttura di laboratorio deve possedere, oltre alla strategica funzione di curare gli aspetti legati alla ricerca scientifica.

Nello specifico, nel 2019 sono state finanziate due borse per dottorato di ricerca con l’Università di Bologna:

• “Distribuzione di cianobatteri e delle loro tossine in invasi di acqua dolce dell’Emilia-Romagna e valutazione dell’efficacia dei trattamenti di potabilizzazione”;

• “Bisfenolo A (BPA) nelle acque destinate al consumo umano: valutazione dell’efficacia di rimozione ed eventuali rischi per la salute umana”.

Queste borse di studio vanno ad aggiungersi a quella assegnata nel novembre 2017:

• “Analisi geochimiche su matrici ambientali degli invasi di Ridracoli e della Diga del Conca finalizzati alla valutazione della qualità ambientale e dei processi acqua-sedimento”.

L’approfondimento delle tematiche sopra elencate è di fondamentale importanza in quanto la rispondenza delle acque ai requisiti di legge è regolamentata dall’integrazione di una serie di misure che partono dalla protezione della qualità delle risorse idriche captate, passando per l’efficacia e la sicurezza dei sistemi di trattamento.

Allo stesso modo, durante l’anno sono proseguite le attività di controllo analitico dello stato trofico dell’invaso di Ridracoli e di identificazione, conteggio e quantificazione di cianobatteri e loro tossine nelle fonti di approvvigionamento all’impianto di potabilizzazione Bassette di Ravenna (fiume Lamone, fiume Reno e Canale Emiliano-Romagnolo), come da convenzioni che la Società ha sottoscritto con la Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico.

3 Numero complessivo di campioni giunti in laboratorio nel corso dell’anno, compresi, oltre alle acque da destinarsi e destinate al consumo umano, anche i controlli sugli scarichi, i reagenti di processo, le autocisterne, ecc.

4 I laboratori che partecipano al circuito sono: HERAtech, AIMAG, ARPA Reggio-Emilia, ARPA Bologna, ARPA Ravenna, ARPA Modena, Marche Multiservizi, Publiacqua, Gruppo Veritas, Romagna Acque (lab. di Ravenna e Capaccio).

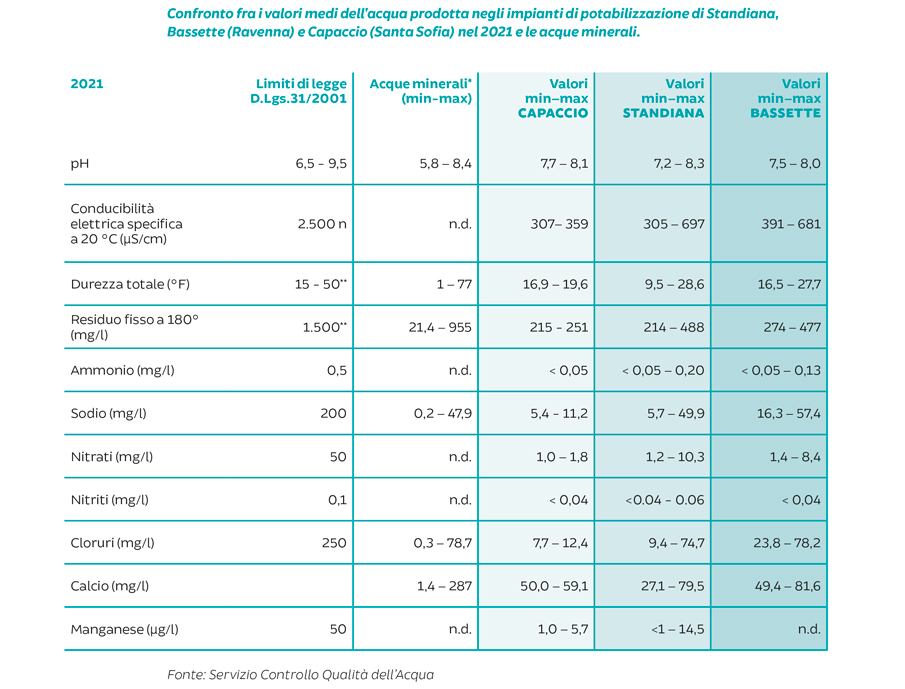

LA QUALITÀ DELL’ACQUA DISTRIBUITA

*I valori “Acque minerali (min-max)” disponibili provengono da un recente studio condotto dalla rivista “Altroconsumo” (n. 261, luglio/agosto 2012) su un campione di 40 acque minerali in commercio, ad eccezione di pH e cloruri, provenienti dal Bilancio di Sostenibilità 2012 del Gruppo Hera S.p.A. e determinati in base alle etichette di 17 acque minerali di larga commercializzazione.

**Valori consigliati, secondo il D.Lgs. 31/2001.

5Acque oligominerali (o leggermente mineralizzate): per la legge italiana (D. Lgs. 105/1992) si definiscono acque oligomi- nerali quelle acque il cui residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l.

6Acque minerali: per la legge italiana (D. Lgs. 105/1992) si definiscono acque minerali quelle acque il cui residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg/l.

LA QUALITÀ DELL’ACQUA IN DIRETTA

All’interno del sito di Romagna Acque è possibile visualizzare in tempo reale le ultime analisi chimiche e microbiologiche prodotte dal laboratorio in tutti i punti di consegna (punti in cui Romagna Acque “consegna” l’acqua ad Hera, il gestore del servizio idrico) georeferenziati presenti sul territorio romagnolo, nonché accedere allo storico di tutte le analisi eseguite sul medesimo punto di campionamento, a partire dal 2012 in poi.

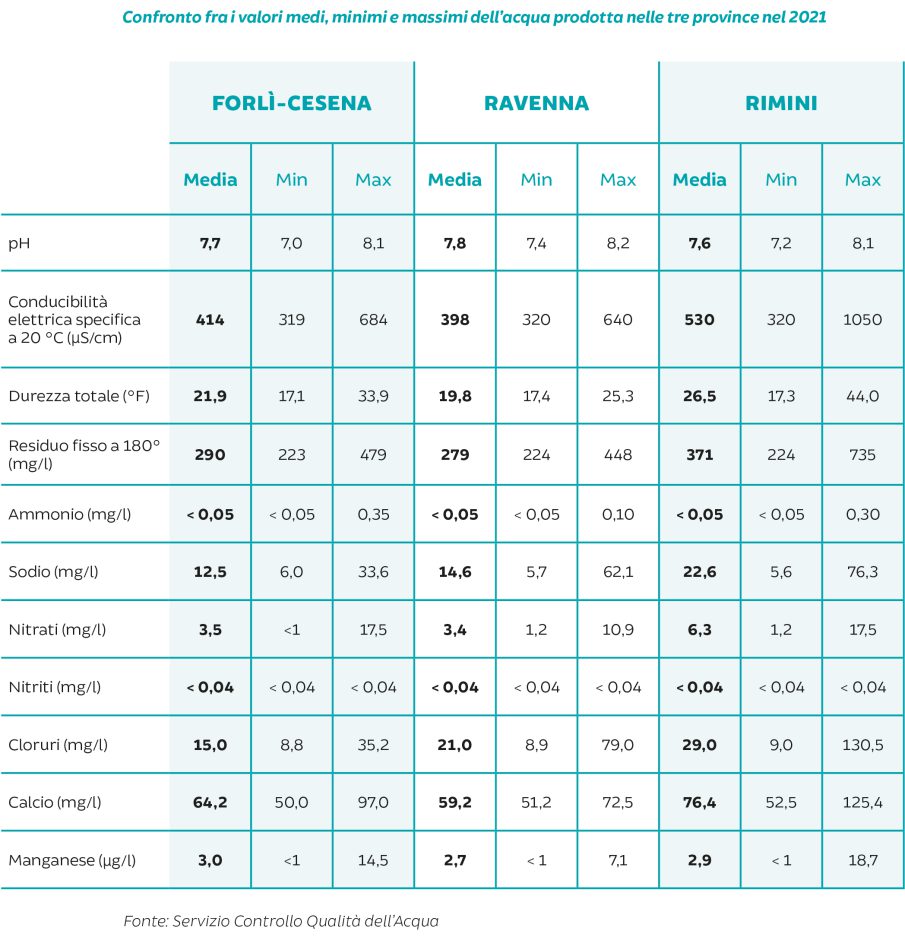

Il confronto fra i valori medi evidenzia le caratteristiche delle tre province. I valori riportati sono ricavati come valore medio, minimo e massimo rilevati nel 2021 nei punti di prelievo più rappresentativi per qualità e quantità erogata per ogni provincia.

I CONTROLLI ANALITICI SU FIBRE DI AMIANTO E INQUINANTI EMERGENTI

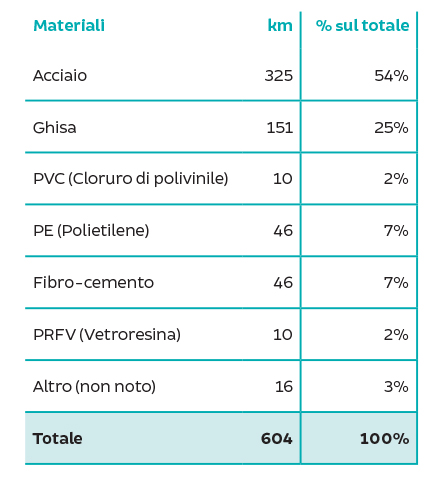

Le condotte della rete idrica di Romagna Acque si sviluppano all’interno del territorio romagnolo per ben 604 km e sono costituite da materiali diversi.

La differenziazione dei materiali impiegati è da ricercarsi nel periodo storico in cui sono state posate, ma anche nei valori di portata d’acqua e di pressione a cui sono sottoposte.

La tabella seguente ne indica percentualmente la diversa composizione.

Nel 1992 la legge ha vietato la produzione e la commercializzazione dei tubi in fibro-cemento a seguito delle problematiche connesse all’inalazione delle fibre di amianto. Diversa la situazione normativa per quanto concerne le acque: le Direttive Europee 88/778/ CEE e 98/83/CE non hanno introdotto alcun valore guida per le fibre di amianto nelle acque destinate al consumo umano e, in coerenza con tali linee guida, il D. Lgs. 31/2001 non ha indicato l’amianto quale parametro da controllare e non ne fissa i limiti.

L’unico riferimento mondiale sono le indicazioni dell’USEPA (United States Environmental Protection Agency), che fissa in 7 milioni di fibre per litro di acqua la concentrazione massima ammissibile di fibre di amianto nell’acqua destinata al consumo umano.

Con propria nota prot. n. 15414 del 25/05/2015, l’Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione degli organi di controllo e dei gestori del Servizio Idrico Integrato la metodica di analisi per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto nelle acque potabili con la tecnica della microscopia elettronica a scansione (SEM), ma soprattutto ha fornito la propria posizione in merito ai requisiti di idoneità dell’acqua potabile rispetto alla presenza di amianto:

• il valore di riferimento attualmente considerato a livello internazionale è stato stabilito in sede USEPA in 7 milioni fibre/l;

• non sussiste ad oggi obbligo di monitoraggio della concentrazione di fibre di amianto nell’acqua potabile, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite dalla ASL competente in base all’art. 8 del D. Lgs. 31 /2001 e s.m.i., come parametro di ricerca supplementare in seguito a una valutazione del rischio.

Romagna Acque, tuttavia, a miglior garanzia, monitora costantemente la qualità dell’acqua distribuita tenendo sotto controllo l’indice di aggressività, il pH e l’alcalinità e determinando periodicamente il numero di fibre di amianto nei punti più significativi della rete di distribuzione.

Si desidera inoltre sottolineare che, in osservanza alla Circolare del Ministero della Sanità n. 42 del 01/07/1986, Romagna Acque mantiene costantemente nell’acqua distribuita in rete un indice di aggressività (I.A. = pH+Log(A x H); dove A = Alcalinità totale (mg/l di CaCO3 ) e H = Durezza Calcica (mg/l di CaCO3 )) superiore a 12 in modo da garantire la formazione di un film di carbonato di calcio sulle condutture a salvaguardia delle stesse e limitando così il rischio di cessione di fibre di amianto dalle condotte in cemento-amianto.

Secondo lo studio “Contaminazione da fibre di amianto nelle acque potabili in Toscana” di Fornaciai, Cherubini e Mantelli, infatti:

“Si ritiene che, qualora il tubo si mantenga integro, non esista un rischio reale di cessione di fibre di amianto all’acqua condottata, specialmente in quei casi in cui si forma uno strato protettivo di carbonato di calcio sulla sua superficie interna”.

Infine, le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell’acqua potabile del 2001, e il loro aggiornamento del 2003, recitano rispettivamente:

“Anche se l’amianto è un noto agente cancerogeno per inalazione degli esseri umani, gli studi epidemiologici a disposizione non supportano l’ipotesi che vi sia un aumento del rischio di cancro associato con l’ingestione di amianto in acqua potabile.

Inoltre, negli studi su animali con somministrazione di amianto nell’alimentazione, non vi sono evidenze di un’aumentata incidenza di tumori del tratto gastrointestinale.

Non vi sono quindi prove evidenti che l’amianto ingerito sia pericoloso per la salute e si conclude che non vi sia alcuna necessità di stabilire linee guida per l’amianto in acqua potabile”.

Negli ultimi anni, tra gli addetti alla gestione del ciclo idrico integrato (approvvigionamento, distribuzione, depurazione delle acque reflue) si è iniziato a focalizzare l’attenzione sulla presenza di contaminanti definiti “emergenti”, riscontrati sia nelle acque destinate al consumo umano, sia nelle acque di origine superficiale che nelle reflue. La provenienza di questi contaminanti è piuttosto varia.

Sono sostanze che possono derivare dall’uso di prodotti per l’igiene personale, dall’uso di farmaci e dal consumo di droghe d’abuso. Queste sostanze richiedono un’attenzione particolare perché sono in grado di alterare la funzionalità del sistema endocrino.

Da qui l’impegno profuso da Romagna Acque nell’investire in ricerca e assicurare il massimo controllo sull’acqua distribuita.

IL MONITORAGGIO DEGLI ANTIPARASSITARI

Questo soprattutto in alcuni periodi dell’anno, quando il trattamento delle colture agricole richiede l’impiego di prodotti fitosanitari.

Per questo motivo i laboratori di Romagna Acque hanno adottato un rigoroso programma di monitoraggio volto a controllarne la presenza: in ogni campione di acqua, infatti, si ricercano ben 367 principi attivi.

Tra gli erbicidi maggiormente impiegati, il glifosato è sicuramente quello più famoso per l’ampio spazio che buona parte della stampa, riviste scientifiche e non, gli ha dedicato.

Nonostante a maggio 2016 una riunione congiunta di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della FAO sui residui di pesticidi (JMPR) abbia concluso che “è improbabile che il glifosato comporti un rischio cancerogeno per gli uomini come conseguenza dell’esposizione attraverso la dieta”, i laboratori di Romagna Acque hanno volutamente inserito il controllo del glifosato per una maggior garanzia di qualità.

IL MONITORAGGIO DEI METALLI

Tra le sostanze che si trovano disciolte nell’acqua e che sono naturalmente presenti nel terreno con cui l’acqua viene a contatto, ci sono i metalli. Alcuni di loro, con peso atomico superiore a 55, sono chiamati “metalli pesanti” e la loro presenza in termini di apporti naturali può derivare dalla disgregazione del materiale originario del suolo (rocce), mentre gli apporti antropici sono principalmente legati all’uso di fertilizzanti chimici, o derivanti dal fall out atmosferico dovuto a varie fonti (emissioni auto, emissioni industriali).

Anche in questo caso i laboratori di Romagna Acque hanno voluto scongiurare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 31/2001.

IL CONTROLLO DELLO STATO TROFICO

Un’efficace tutela dell’ambiente e in particolare delle risorse idriche è tra i principali obiettivi che Romagna Acque intende perseguire e difendere nel tempo.

Per questo la Società ha affidato il controllo dello stato trofico dell’invaso di Ridracoli al Centro Ricerche Marine di Cesenatico, laboratorio nazionale di riferimento per le biotossine marine della Comunità Europea.

Questi controlli sono poi stati estesi anche alle fonti di approvvigionamento dell’impianto di potabilizzazione di Ravenna Bassette, ovvero alle acque provenienti dal fiume Lamone, dal fiume Reno e dal Canale Emiliano-Romagnolo.

IL MONITORAGGIO DELLE MICROCISTINE

L’eutrofizzazione delle acque, correlabile direttamente o indirettamente ai cambiamenti climatici sullo stato del corpo idrico e sullo sviluppo delle popolazioni fitoplanctoniche, ha in qualche modo favorito lo sviluppo e la proliferazione di organismi fotosintetici ubiquitari: i cianobatteri.

Molte specie di cianobatteri, colonizzatori degli ecosistemi acquatici, producono come metaboliti secondari una grande varietà di tossine (cianotossine) potenzialmente pericolose per la salute.

Per scongiurarne la presenza, i laboratori del Centro Ricerche Marine di Cesenatico svolgono analisi specifiche.

L’ACCREDITAMENTO MULTISITO DEI LABORATORI DI ROMAGNA ACQUE

Tuttavia è la norma internazionale ISO/IEC 17025 che definisce i requisiti che un laboratorio deve soddisfare per dimostrare la competenza del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire dati e risultati accurati e affidabili.

L’accreditamento ACCREDIA garantisce l’utilizzo di metodologie operative e quindi la competenza dei laboratori nell’attività analitica; attesta il livello di qualità del lavoro di un laboratorio, verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.